Recycling for Future: Bauen mit Altholz

Holz ist ein gefragter Rohstoff – heute mehr denn je: Der Verbrauch ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen – auch weil immer mehr Häuser aus Holz gebaut werden. Deshalb wird das Aufbereiten von Altholz und die Entwicklung recyclingfähiger Holzbauteile immer wichtiger. Wissenschaftler*innen der TU Braunschweig untersuchen Kreislaufwirtschaft im Bauwesen wie möglichst viel Holz wiederverwertet und im Stoffkreislauf erhalten werden kann, in Zusammenarbeit mit Industriepartnern.

Forschungsprojekte: „Recycling for Future“ und „Recycling for Reuse“

Die beiden Forschungsprojekte „Recycling for Future“ und „Recycling for Reuse“ zum ressourcenschonenden Bauen werden von der Fachagentur für Nachwachsende Rohstoffe e.V. FNR mit insgesamt rund 2,4 Millionen Euro gefördert.

In Deutschland fallen jedes Jahr zwischen sieben und acht Millionen Tonnen Altholz an. Das größte Potenzial für eine Wiederverwendung stellt Altholz aus Bau- und Abbrucharbeiten, konkret Dachstühle, Deckenbalken und Fertigbauelemente dar. Dabei werden jedoch nur zirka 20 Prozent weiter genutzt und vor allem zu Spanplatten verarbeitet, aus denen dann neue Möbel und Türen hergestellt werden können. Der Großteil wird allerdings thermisch zur Energiegewinnung verwertet.

„Im Fokus sollte jedoch stehen, den Rohstoff Holz nachhaltig und ressourceneffizient zu nutzen und deshalb mehrfach zu verwenden“, sagt Professor Mike Sieder, Leiter des Instituts für Baukonstruktion und Holzbau (iBHolz) der TU Braunschweig. Bei dieser sogenannten „Kaskadennutzung“ bleibt der im Holz gespeicherte Kohlenstoff möglichst lange über das Baumleben hinaus in Holzprodukten gespeichert, bis das nicht mehr sinnvoll verwertbare Holzmaterial zur Energiegewinnung verbrannt und das gebundene Kohlendioxid (CO2) am Ende des langgestreckten Nutzungs- bzw. Lebenszyklus wieder freigesetzt wird.

Recycling for Future – Konzepte zur recyclinggerechten Herstellung von Konstruktionen in Holztafelbauart

Ziel des Forschungsvorhabens ist die Entwicklung leicht und umfassend recyclingfähiger Holzbauteile (Holztafeln), die möglichst langfristig im stofflichen Kreislauf erhalten werden können. Das Projekt wird mit 1,1 Millionen Euro gefördert, davon gehen rund 317.000 Euro an das Institut für Baukonstruktion und Holzbau (iBHolz). Projektpartner sind neben dem iBHolz das Fraunhofer Institut für Holzforschung WKI (Braunschweig), der Lehrstuhl für Ressourceneffizientes Bauen der Ruhr-Universität Bochum, Otto Baukmeier Holzbau – Fertigbau GmbH & Co KG (Hameln), Sto SE & Co. KGaA (Stühlingen), Fermacell (James Hardie Europe GmbH, Düsseldorf) und ALBA Braunschweig GmbH.

Recycling for Reuse – Bewertung und Aufbereitung von Altholz zur Rückführung in den Kreislauf im Rahmen eines Wiederverwendungskonzeptes

In dem Forschungsprojekt wollen die Wissenschaftler*innen die Grundlagen für eine Methodik entwickeln, die die Herstellung konstruktiver Bauteile und Holzwerkstoffe aus stabförmigem Altholz ermöglicht. Die Fördersumme beläuft sich auf insgesamt 1,3 Millionen Euro, davon gehen rund 379.000 Euro an das Institut für Baukonstruktion und Holzbau und 287.000 Euro an das Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik (IWF) der TU Braunschweig. An dem Projekt beteiligt sind neben dem iBHolz und dem IWF der TU Braunschweig das Fraunhofer-Institut für Holzforschung WKI, die Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (HTWK), die Peiner Entsorgungsgesellschaft mbH, die Nibelungen Wohnbau GmbH (Braunschweig), Ing.-Holzbau SCHNOOR GmbH (Burg bei Magdeburg), RINNTECH-Metriwerk GmbH & Co. KG (Heidelberg), Schumann-Analytics (Einbeck) und MICROTEC Srl (Brixen, Italien).

Quelle: TU Braunschweig

Welche Erkenntnisse lieferte die Bundeswaldinventur 2022?

Die Bundeswaldinventur 2022 liefert zum vierten Mal seit 1987 umfassende Informationen über die großräumigen Waldverhältnisse in Deutschland. In einem regelmäßigen Stichprobennetz mit rund 80.000 Waldpunkten wurden an etwa 521.000 Bäumen über alle Eigentumsarten hin-weg mehr als 150 Merkmale erfasst.

Die Inventur nutzte moderne Technologien wie Fernerkundung zur Verbesserung der Datenerhebung und -auswertung. Aus den Ergebnissen lassen sich wichtige Kenntnisse zum aktuellen Zustand und zur Veränderung der Wälder aus ökologischer und ökonomischer Sicht ableiten. Im Folgenden werden wichtige Kernergebnisse dargestellt.

Der Holzvorrat der Wälder Deutschlands beträgt 3,7 Milliarden m³ (335 m³ je Hektar), damit steht im deutschen Wald mehr Holz als in jedem anderen Land der Europäischen Union. Der größte Hektarvorrat mit 405 m³ befindet sich in Bayern. Sachsen-Anhalt weist mit 255 m³ je Hektar den geringsten Vorrat auf. Ein hoher Vorrat bedeutet insbesondere in fichtenreichen Wäldern im Klimawandel ein hohes Risiko für Kalamitäten.

Mit steigender Vorratshöhe nimmt das Risiko von abiotischen und biotischen Schäden zu, insbesondere von Sturmwurf und damit einhergehendem Wertverlust. Zwischen 2012 und 2022 ist der Vorrat der einzelnen Baumarten angestiegen, mit Ausnahme der Fichte und der Esche durch schadbedingte Ausfälle. Bei der Kiefer beträgt der Anstieg 23,6 Mio. m³ (3%), bei der Buche 46,5 Mio. m³ (7%) und bei der Eiche 48,1 Mio. m³ (13,6%). Die größte relative Vorratszunahme verzeichnet die Douglasie mit 31,8% (Vorratszunahme: 22,7 Mio. m³). Der Grund für diese hohe Vorratszunahme liegt in der Produktivität der Baumart und dem hohen Anteil wuchskräftiger junger Bäume.

Holzvorrat, Kohlenstoffvorrat und Klimaschutz

Die Wälder in Deutschland speichern 1.184 Mio. Tonnen Kohlenstoff, jedoch ist der Kohlenstoffvorrat in der lebenden Biomasse seit 2017 um ca. 42 Mio. Tonnen gesunken. Selbst wenn man die erhöhten Kohlenstoffvorräte im Boden, im Totholz und in den Holzprodukten einberechnet, bleibt eine Abnahme von rund 19 Mio. Tonnen Kohlenstoff bzw. knapp 70 Mio. Tonnen Kohlendioxid. Im Sinne der offiziellen Klimaberichterstattung sind damit der Wald und seine nachgelagerte Holzverwendung im Betrachtungszeitraum von einer Senke zu einer Quelle von Kohlendioxid in Höhe von durchschnittlich 14 Mio. Tonnen pro Jahr geworden.

Welche Baumarten im Wald überwiegen?

Die häufigsten Baumarten sind Kiefer (22%), Fichte (21%), Buche (17%) und Eiche (12%). Laubbäume haben ihren Anteil um 7% erhöht, während die Fichte rund 17% ihrer Fläche verloren hat. Kiefer hat die Fichte als häufigste Baumart abgelöst. Regional hat die Kiefer ihre Verbreitungsschwerpunkte im norddeutschen Tiefland, besonders Brandenburg, und zusätzlich in Nordbayern und im südlichen Rheinland-Pfalz (Pfälzer Wald, Rheintal). Die Fichte kommt dagegen vorwiegend in Berglandlagen der Mittelgebirge sowie im Voralpen- und Alpenraum vor. Die Buche hat höhere Verbreitungsanteile im Hügelland und im Bergland in Hessen, in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im südlichen Niedersachsen und in Westthüringen sowie auf der Fränkischen und Schwäbischen Alb. Die Eiche besitzt keinen ausgeprägten Verbreitungsschwerpunkt, ten-denziell ist sie aber in Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarberg häufiger zu finden.

Quelle: Ausgabe 1/2025 der Zeitschrift proWald des Deutscher Forstverein e.V.

Entwicklung nachhaltiger Holztafelbaukonstruktionen für die Kreislaufwirtschaft

Im Forschungsprojekt Timber Use and Maintain der TU München geht es um die Fähigkeit zur Kreislaufwirtschaft von Holzkonstruktionen. Der Einsatz von Holz im Bauwesen hat in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Holz, als nachwachsender Rohstoff, bietet nicht nur vielseitige Einsatzmöglichkeiten, sondern trägt auch maßgeblich zur Reduktion von CO₂-Emissionen bei. Besonders der Holztafelbau hat sich als universelle Bauweise für tragende und nichttragende Außen- und Innenwände etabliert.

Dennoch bleibt das Potenzial der Kreislaufwirtschaft – insbesondere hinsichtlich Rückbau und Wiederverwendung von Bauteilen – oft ungenutzt. Hier setzt das Forschungsprojekt der Technischen Universität München (TU München) an, mit dem Ziel, kreislaufgerechte Holztafelbaukonstruktionen zu entwickeln, die technische Machbarkeit, wirtschaftliche Effizienz und ökologische Nachhaltigkeit vereinen.

Kreislaufansatz: Wiederverwendung und Ressourcenschonung im Fokus

Im Rahmen des Projekts „TU&M“ wird ein ressourcenschonender Umgang mit Holz im Bauwesen durch die Wiederverwendung von Bauteilen, Bauelementen und Komponenten sowie durch die Kaskadennutzung von Gebrauchtholz gefördert. Kreislaufgerechte Holzkonstruktionen ermöglichen es, Gebäude langfristig als Kohlenstoffspeicher zu nutzen und so das Klimaschutzpotenzial signifikant zu steigern. Basierend auf den Forschungsergebnissen von Graf et al. (2022) werden fünf Ebenen der Kreislauffähigkeit systematisch analysiert: Gebäude, Bauteil, Bauelement, Komponente und Material. Diese Strukturierung stellt sicher, dass der Kreislaufansatz umfassend und auf allen Ebenen berücksichtigt wird.

Prototypische Entwicklungen und Bewertung der Nachhaltigkeit

Ein detaillierter Kriterienkatalog sowie die Auswertung von Planunterlagen und Projektdaten, die in Zusammenarbeit mit Praxispartnern und Holzbauunternehmen erarbeitet wurden, ermöglichten eine fundierte Analyse. Dabei wurden vier Außenwandtypen als Status Quo identifiziert, prototypisch erstellt und bis auf die Komponentenebene zurückgebaut. Diese Analysen lieferten wichtige Vergleichsdaten für die Entwicklung kreislaufgerechter Holztafelbaukonstruktionen. Ziel ist es, ressourcenschonende und wiederverwendbare Außenwandbauteile zu schaffen, die über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg ökologisch und ökonomisch effizient bleiben.

Das Projekt der TU München zeigt, wie der Kreislaufgedanke konsequent im Bauwesen umgesetzt werden kann, um nachhaltige und zukunftsfähige Bauweisen zu etablieren.

Lehrstuhl TUM, Lehrstuhl für Architektur und Holzbau, Univ.-Prof. Stephan Birk. Projektbearbeitung Dr.-Ing. Sandra Schuster, Dipl.-Ing. Tabea Huth M.Eng.

Plattform Bauen & Wohnen: Lösungen zum nachhaltigen Wohnen im urbanen Raum

Die Plattform Bauen & Wohnen von acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften – setzte diese Projektgruppe mit drei verschiedenen Arbeitsgruppen mit dem Ziel ein, Lösungen für bezahlbares, nachhaltiges und qualitatives Wohnen im urbanen Raum zu erarbeiten. Zum einen dient sie der Vernetzung und dem Wissenstransfer für die nachhaltige Transformation des Gebäudebestands, zum anderen soll es skalierbare Lösungen für nachhaltiges und komfortabler Wohnen aufzeigen.

Vielerlei Anforderungen an die Gebäudetransformation für bezahlbaren Wohnraum

In Deutschland fehlt bezahlbarer Wohnraum mit guter Lebensqualität – Studien sprechen von bis zu 800.000 fehlenden Wohnungen. 9,5 Millionen Menschen – das ist mehr als jeder Zehnte – leben auf zu engem Raum. Darüber hinaus verursacht der Gebäudesektor 37 Prozent der energie- und herstellungsbedingten CO2-Emissionen, und über 34 Prozent der weltweiten Energienachfrage gehen auf ihn zurück. Damit kommt der Transformation des Gebäudesektors eine entscheidende Rolle für ein ressourcenschonendes Wirtschaften und den Kampf gegen die Erderhitzung zu. Gleichzeitig wird eine Anpassung der gebauten Umwelt an sich dynamisch verändernde Rahmenbedingungen erforderlich – von der Gestaltung klimaresilienter Städte über den Umgang mit sich wandelnden Wohn- und Lebensformen bis hin zu den Potenzialen von Smart Cities. Die Schaffung von bezahlbarem, lebenswertem Wohnraum gilt zudem als zentrales Ziel der politischen Verantwortlichen.

Innovationen im Spannungsfeld von Wohnen, Nachhaltigkeit und Bezahlbarkeit

Ziel der Plattform Bauen & Wohnen ist die Entwicklung und Bewertung von Lösungsansätzen im Spannungsfeld von Bezahlbarkeit, Nachhaltigkeit und Qualität (notwendiger Lebenskomfort). Dazu werden relevante Akteure im Branchen-Ökosystem zusammengeführt (Vernetzung), sozialwissenschaftliche mit natur- und technikwissenschaftlichen Wissensbeständen verknüpft (Synthese) sowie Handlungswissen vermittelt und konkrete wirtschaftliche Tätigkeit angeregt (Transfer). Übertragbarkeit und Skalierbarkeit bilden zentrale Kriterien bei der Entwicklung und Bewertung der Lösungsansätze. Der Fokus liegt auf dem Gebäudebestand im (sub)urbanen Raum und dessen Potenzial für eine nachhaltige Transformation. Der Erfahrungsaustausch erfolgt in verschiedenen Arbeitsgruppen und wird durch innovative Dialogformate wie die Durchführung von Bürgerräten und Praxisworkshops sowie ein Mapping der in Deutschland vorhandenen Reallabore im Themenfeld begleitet. Die Ergebnisse des Dialogs werden der Politik in Form von Handlungsoptionen und

-empfehlungen, unter anderem zur Anpassung des regulatorischen Rahmens, vorgeschlagen.

Arbeitsgruppe „Baustoffe, Konstruktion und Energie“

Die Arbeitsgruppe „Baustoffe, Konstruktion und Energie“ (AG 1) widmet sich technischen Innovationen mit Blick auf einzelne Gebäude. Dabei werden die Hürden für mehr bezahlbaren Wohnraum betrachtet und wie Kosten möglicherweise gesenkt werden könnten – beispielsweise durch serielles und modulares Bauen, vermehrten Einsatz digitaler Werkzeuge und zirkuläre Geschäftsmodelle. Besonderer Fokus liegt auf der Überprüfung bestehender Standards im Wohnungsbau sowie darauf, Bauregeln zu vereinfachen.

Muster-Holzbau-Richtlinie regelt Brandschutz für sicheren mehrgeschossigen Holzbau

Nach mehr als drei Jahren Verhandlungen haben die Länderbauminister die neue Muster-Holzbau-Richtlinie einstimmig beschlossen. Die Initiative ging von Nordrhein-Westfalen und Bayern aus.

Die Richtlinie regelt die Bauweise zur Errichtung feuerwiderstandsfähiger Bauteile für größere Mehrfamilienhäuser (Gebäudeklassen 4 und 5), die Anforderungen zur Planung von Holzbauten sowie die Anordnung von brandschutztechnisch wirksamen Bekleidungen aus Holz. Bei der Ausweitung der Holztafelbauweise auf Gebäude der Klassen 4 und 5 wird beim Bau Material eingespart und ist damit wirtschaftlicher als die bisher nur mögliche Massivholzbauweise. Bei der Holztafelbauweise handelt es sich um eine verbreitete Holzbauweise von Fertighäusern, bei der Bauteile vorgefertigt und beim Hausbau zusammengefügt werden.

Die neue Muster-Holzbau-Richtlinie markiert somit einen wichtigen Schritt für die Förderung des Holzbaus in Deutschland. Sie setzt klare Rahmenbedingungen für die Nutzung von Holz als nachhaltigem und ressourcenschonendem Baustoff.

Ein zentrales Thema der Richtlinie ist der vorbeugende Brandschutz. Hier bietet die neue Richtlinie wertvolle Unterstützung, indem sie detaillierte Anforderungen und konkrete Maßnahmen formuliert, die Architekten und Brandschutzplanern eine klare Orientierung bieten. Besonders hervorzuheben ist, dass die Richtlinie auch den Holzbau in mehrgeschossigen Gebäuden adressiert, was einen bedeutenden Schritt in der Weiterentwicklung des Holzbaus darstellt.

Quelle: Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Bundeswaldinventur: Entwicklungen der CO2-Speicherleistung des Waldes

Mit der am 8. Oktober veröffentlichten vierten Bundeswaldinventur liegen nun umfangreiche Ergebnisse über den Zustand und die Entwicklung des Waldes für die Periode 2017 bis 2022 vor. Aus Klimaschutzsicht hat der Wald in dieser Periode mehr CO2 abgegeben als aufgenommen. Experten vom Öko-Institut e.V. ordnen hier die Ergebnisse ein und zeigen am Beispiel ihres Waldmodells FABio-Forest, welche Bedeutung der Waldmodellierung für die Klimapolitik zukommt.

Dürre, Stürme und Käferbefall setzen dem Wald enorm zu

Gründe für die veränderte Senkenleistung des Waldes in Deutschland liegen hauptsächlich in den extremen Bedingungen wie Dürre und Sturm, gefolgt von Baumschäden durch Käferbefall. Da der massive Verlust der Waldsenke aus den vergangenen Jahren erst mit Veröffentlichung der aktuellen vierten Bundeswaldinventur (BWI-4) bekannt wurde, hat eine wesentliche Informationsgrundlage für politische Entscheidungen zur Steuerung von Klimaschutz in Wäldern gefehlt. Um unsere Klimaschutzziele zu erreichen, ist der Wald aber als natürliche CO2-Senke fest eingeplant. In den kommenden Jahren stehen weitere relevante politische Entscheidungen für den Klimaschutz an, weshalb fundierte, richtungssichere und möglichst zeitnahe Einschätzungen für die Waldentwicklung in den nächsten fünf Jahren wichtig sind.

Irritierende Aussagen zur geringereren CO2-Speicherleistung des Waldes als bisher

„Der Wald fällt als Klimaschützer aus“ und Senkenziele laut Bundes-Klimaschutzgesetz von -25 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten (Mio. t CO2-Äq.) im Jahr 2030 für den Landnutzungssektor (LULUCF) „sind nicht mehr erreichbar“ – diese oder ähnliche Aussagen werden nach der Veröffentlichung der BWI-4 geäußert. Aus unserer Sicht sind diese Aussagen für den Wald nicht ausreichend differenziert:

- Der Waldsenkenverlust ist vor allem eine Folge von zusammengebrochenen Fichtenbeständen, die in den 1950er Jahren überwiegend an ungeeigneten Standorten gepflanzt wurden.

- Die Waldsenke hatte sich in der Periode 2012 bis 2017 noch aufgebaut. Danach nahm sie bis zum Jahr 2022 massiv ab. Waldmodelle können helfen zu verstehen, wie sich diese Entwicklung fortsetzen wird.

Die Fichten-Antwort

Alle 10 Jahre wird in Deutschland die Bundeswaldinventur durchgeführt. Aktuell wurden die Ergebnisse der BWI-4 für die Periode 2012 bis 2022 beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft vorgestellt (Broschüre zur BWI-4). Auf mittlerweile fast 80.000 Erhebungspunkten werden Baumarten erfasst, Baumdurchmesser sowie -höhen bestimmt, Totholz vermessen und weitere biodiversitätsrelevante Strukturen wie Spechthöhlen aufgenommen. Die Zeitreihen der Bundeswaldinventuren – zusammen mit den um fünf Jahre versetzten Zwischeninventuren – ermöglichen eine Analyse der zeitlichen Entwicklung der Waldflächen in Bezug auf Holzvorräte, Lebensraumqualität und die Einbindung von CO2 für den Klimaschutz.

Referenzszenario der Holzverwendung und der Waldentwicklung mit FABio-Forest

Im Rahmen des UBA-Projekts BioSINK1 wurde die Auswirkung der energetischen Nutzung forstlicher Biomasse in Deutschland auf deutsche und internationale Kohlenstoffsenken im Landnutzungssektor untersucht. Dazu wurde die zukünftig zu erwartende Nachfrage nach Holz mit dem Holzverwendungsmodell TRAW sowie die mögliche Waldentwicklung mit dem Waldmodell FABio-Forest modelliert.

In der Broschüre zur BWI-4 werden erste Ergebnisse zur Kohlenstoffbilanz der Waldfläche dargestellt. Die Biomasse der lebenden Bäume – wie in Abbildung 3 zu sehen – setzt sich aus der oberirdischen und unterirdischen Biomasse zusammen. Die Veränderung der Senkenleistung in der Periode 2012 bis 2017 betrug -260 Mio. t CO2-Äq. und in der Periode 2017 bis 2022 +132 Mio. t CO2-Äq. (Umrechnungsfaktor: Mio. t C * 44/12).

Quelle: Öko-Institut e.V.

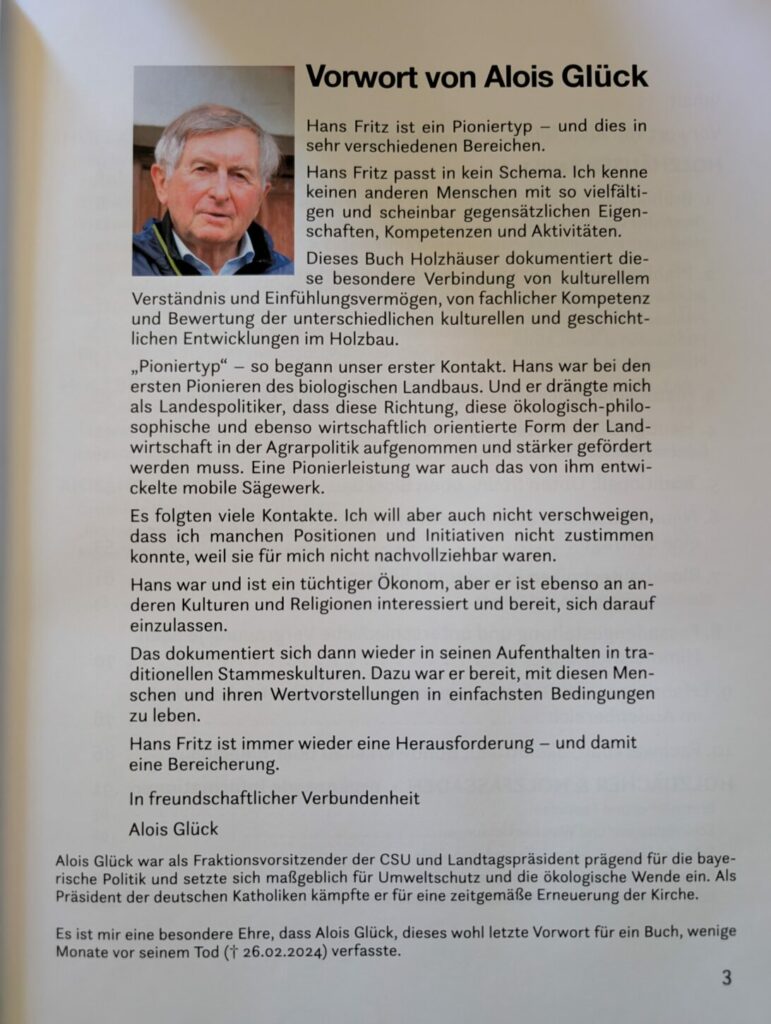

Die Geschichte der Holzhäuser von Hans Fritz

Hans Fritz war Landwirt, Bio-Bauer, Unternehmer, Holzschnitzer, Kursleiter für Holzbaukurse, Holzhaus-Pionier und zeigt heute noch als Investor wie prädestiniert der Holzbau seine aktive Rolle beim Bauen und Wohnen mit dem klimafreundlichen Baustoff Holz ausspielt. Dabei liegt ihm weiterhin am Herzen, dass er aufzeigt, wie der Holzbau einfach und kostengünstig in Bauprojekten für den ländlichen Raum umgesetzt werden kann. Er selbst lebt und wohnt seit acht Jahren in Bad Endorf in seiner eigenen Holzbau-Wohnsiedlung mit 10 erstellten Holzhäusern.

Die 10 Holzhäuser stehen flächensparend auf einer Anhöhe über Bad Endorf / Chiemgau in der Nähe des Chiemsee und Simssee. Die Hälfte der Häuser hat eine Wohnfläche von 100 Quadratmetern, 4 Häuser im Bungalowstil verfügen über je 75 Quadratmeter und ein Haus mit 3 Wohnungen (zwei mit 40 und eine mit 80 Quadratmeter). Da die Holzhäuser immer zurück- und vorspringen, ergeben sich kuschelige, nicht vom Nachbarn einsehbare Terassenecken. Die Wohnsiedlung mit den 10 Holzhäusern wurde ausschließlich aus unbehandeltem Holz mit über 20 cm Rundum-Naturdämmung in Passivhausstandard 2012/2013 gebaut.

Bereits vor 40 Jahren war er mit seinem Hof in Stetten bei Rimsting, wo sein Großvater vor 80 Jahren als Pionier den Einsatz von Kunstdünger einführte, einer der ersten Bio-Bauern in Bayern. In den vergangenen Jahrzehnten bereiste er über 70 Länder – viele davon mehrfach. Seine frühere Firma, Serra Maschinenbau, die auf die Entwicklung, den Bau sowie den Vertrieb und die Inbetriebnahme mobiler und stationärer Sägewerke spezialisiert war, führte ihn in entlegene Gegenden, die bislang kaum Touristen gesehen hatten. Als Teil seines sozialen Engagements errichtete er in mehreren Ländern Flüchtlingshäuser. Die ersten entstanden vor über 30 Jahren in Kroatien im Rahmen der Initiative „Bauern helfen Bauern“, ein Slogan, den er selbst prägte, und das letzte baute er ein Jahr nach dem verheerenden Erdbeben auf Haiti. Sein Interesse galt stets den Menschen, ihrer Geschichte und ihren Kulturen.

Die Geschichte der Holzhäuser verfasst in 3 Bildbänden von Hans Fritz

Von über 70 Ländern dieser Erde, die Hans Fritz bereiste, hat er in drei Bildbänden mit Beschreibungen viele Holzhaus-Geschichten zusammengetragen. Hier ein Auszug aus einem seiner Bildbände:“Das Baumaterial für die ersten Häuser nach Verlassen der Höhlen, bestand aus den natürlichen Materialien die unsere Vorfahren, je nach Klimazone, in ihrer Umgebung vorfanden. In trockenen, baumlosen Gegenden, Lehm und in nördlichen, feuchteren Gebieten Holz, weil es reichlich zur Verfügung stand und leicht zu bearbeiten war. Die ersten Pfahlbaudörfer entstanden in Europa vor ca. 8 000 Jahren. Ein starker Trend zu Steinhäusern begann im achtzehnten Jahrhundert, als die Häuser in den Dörfern und Städten aus Schutzgründen vor Angriffen immer näher zusammenrückten. Als Folge wurde es zunehmend „brandgefährlich“, wie z. B. in Rimsting am Chiemsee, wo 1729 gleich 4 benachbarte Höfe abbrannten. (Quelle Josef Weibel/Rimstinger Heimatbuch).

Auszug aus der Geschichte der Holzhäuser: „Der feuergefährlichste Raum in den Holzhäusern war die Küche mit dem offenen Kamin. Auf vielen Höfen war sie deshalb oft der einzige gemauerte Raum. Auch alles, was mit Licht zu tun hatte, basierte vor der Erfindung der Elektrizität, aus- schließlich auf Feuer, in Form von Kerzen, Öllampen oder Kienspan. Aus diesen Gründen war die Brandgefahr bei unseren Vorfahren um ein Vielfaches höher als heute. Deshalb gab es in jedem Ort Löschweiher, bevor leistungsfähige Wasserpumpen mit der Erfindung des Verbrennungsmotors zum Einsatz kamen.

Aus Brandschutzgründen gab es bereits Kontrollmechanismen. Ein Gerichtsdiener tauchte von Zeit zu Zeit zur „Küchennachschau“ auf und wies vorsorglich auf Brandgefahren hin. Wenn Kurfürstliche Verordnungen nicht befolgt wurden, gab es empfindliche Strafen. Zum Beispiel wenn der vorgeschriebene Abstand des Backofens zum Haus nicht eingehalten wurde. (Quelle Rimstinger Heimatbuch).“

Auszug aus der Geschichte der Holzhäuser: „Holzhäuser bekamen aus Brandschutzgründen und Winddichtigkeitsproblemen zunehmend einen schlechten Ruf und wurden nach und nach durch Steinhäuser ersetzt. Die hundertprozentige Winddichtigkeit war mit den damaligen Werkzeugen und Baustoffen nicht zu erreichen. Maria Theresia soll in ihrem Reich den Bau von Holzhäusern bereits verboten haben, einerseits aus Brandschutzgründen und andererseits, weil Holz zunehmend Mangelware wurde, da es als Energiespender für industrielle Zwecke immer mehr gebraucht wurde.

Im achtzehnten und neunzehnten Jahrhundert entstand durch die aufkommen- de Industrialisierung immer mehr Verlangen nach Energie, mit der Folge eines erheblichen Holzmangels. Nicht nur wie bisher, zum Bauen, Heizen und Kochen wurde Holz verbraucht, zunehmend entstand bei den Salinen, Glasbläsern und Eisenhütten, ein noch wesentlich größerer Holzhunger. Bäume wurden deshalb auch in unwegsamen Gebirgsgegenden eingeschlagen, die oft nur durch enge reißende Felsschluchten ins Tal getriftet werden konnten.“

Die Fachbücher von Hans Fritz erhalten Sie zum Preis von 25 Euro pro Exemplar. Da die Bildbände nicht über einen Verlag erhältlich sind, bitte die Bestellungen direkt an seine E-Mail-Adresse senden: h.fritz(at)hans–fritz.de

Bundesweite Holzbauquote steigt weiter

Im vergangenen Jahr ist die bundesweite Holzbauquote – die Anzahl der genehmigten Gebäude, bei denen überwiegend Holz verbaut wurde – sowohl beim Neubau von Wohngebäuden als auch bei Nichtwohngebäuden weiter gestiegen.

Beim Neubau lag sie 2023 bei 22 Prozent und bei den Nichtwohngebäuden stieg sie auf 23,4 Prozent. Zu den Nichtwohngebäuden zählen unter anderem Büro-, Verwaltungs- und Geschäftsgebäude, Hotels, landwirtschaftliche Betriebsgebäude, Fabrikgebäude, Schulen, Kitas und Sportstätten. In Baden-Württemberg, Bremen, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt war der größte Anstieg der Holzbauquote beim Neubau von Wohngebäuden zu verzeichnen. Bei den Nichtwohngebäuden stieg die Holzbauquote in den Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Niedersachsen am stärksten. Über diese und weitere Zahlen und Daten des Zimmerer- und Holzbaugewerbes informiert der von Holzbau Deutschland herausgegebene Lagebericht Zimmerer/Holzbau 2024.

Modernisierung- und Sanierungsbedarf stützt Holzbau

Die Anzahl der Betriebe und Beschäftigten im Zimmerer- und Holzbaugewerbe in Deutschland ist im Jahr 2023 minimal gesunken. Im vergangenen Jahr waren es 12 143 Betriebe und damit 14 weniger als 2022. Bei den Beschäftigten verringerte sich die Anzahl um 0,6 Prozent auf 74 239 Beschäftigte. Alles in allem bleibt das Zimmerer- und Holzbaugewerbe weitgehend stabil und die Holzbauquoten steigen. Während die Nachfrage nach Einfamilienhäuser und Mehrfamilienhäusern deutlich rückläufig ist, wird der Holzbau unter anderem durch die Zunahme von Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen gestützt. Die Stimmung in den Betrieben zum Jahreswechsel 2023/24 war sowohl beim Rückblick auf das Winterhalbjahr als auch beim Ausblick auf das Sommerhalbjahr noch zufriedenstellend und der Auftragsbestand lag zu Jahresbeginn bei 18 Wochen.

Stabile Ausbildungsquote – steigender Frauenanteil

Eine Ausbildung im Zimmererhandwerk ist noch immer sehr beliebt. Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Auszubildenden im ersten Lehrjahr um 8,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Zudem wächst die Zahl der Frauen im Zimmererhandwerk. Der Anteil der Frauen, die sich 2023 für eine Karriere im Holzbaugewerbe entschieden haben, ist um über 17 Prozent auf 5,2 Prozent gestiegen. Auch die Ausbildungsbereitschaft der Unternehmen ist weiterhin erfreulich hoch. Fachkräfte-Jobs im Holzbaugewerbe werden allerorts gesucht, egal ob als Facharbeiter in Fertigung und Montage oder technische bzw. kaufmännische Angestellte im Büro. Auffallend dabei ist, dass der Fachkräftemangel inzwischen nicht mehr als vorrangiges Problem von den Holzbauunternehmen eingestuft wird.

Zahlen und Fakten zur Branchenstruktur, zur Markt- und Konjunkturentwicklung, zur betriebswirtschaftlichen Lage, zur Finanzierung sowie zur Ausbildung und Karriere im Zimmerer- und Holzbaugewerbe enthält der Lagebericht Zimmerer/Holzbau 2024. Er ermöglicht es Betrieben und ihren Bankberatern, anhand aktueller Kennzahlen und Entwicklungen ein fundiertes Bild der Branchenlage zu erhalten. Der Lagebericht Zimmerer/Holzbau 2023 steht zum Download auf der Website von Holzbau Deutschland in der Rubrik Aktuelles/Lagebericht und Statistiken zur Verfügung.

Zahlen, Daten, Fakten zur Branchenentwicklung

Die Daten und Fakten zur Branchenentwicklung basieren unter anderem auf den Aussagen und Prognosen für das Zimmerer- und Holzbaugewerbe aus der Konjunkturumfrage von Holzbau Deutschland. Zum Jahreswechsel 2023/24 haben sich rund 360 Unternehmer des Holzbau- und Zimmerergewerbes daran beteiligt. Darüber hinaus fließen Erkenntnisse aus dem Betriebsvergleich sowie Datenmaterial des Statistischen Bundesamtes in die Erstellung des Lageberichts ein.

Quelle: Holzbau-Deutschland.de, Statistisches Bundesamt